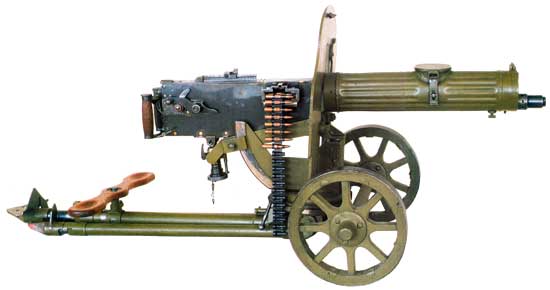

|

Русский

пулемет

системы

Максима

образца 1910 г.

на станке

Соколова. |

Встрелковом

вооружении

армий мира с

первых лет XX в.

все более

прочное

место

занимает

новый вид

оружия —

пулемет.

Пионером в

этой

области

заслуженно

считается

американской

изобретатель

Хайрем

Максим. Его

первый

образец,

появившийся

в 1883 г.,

достаточно

быстро был

принят на

вооружение

рядом стран.

Пулеметы

получили

название

станковых,

поскольку

монтировались

на

специальных

устройствах

— станках,

порой весьма

громоздких.

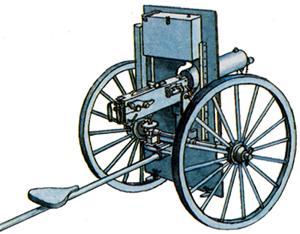

Русский

пулемет

системы

Максима

образца 1905 г.

на колесном

лафете. |

|

| Вес

тела

пулемета — 28,2

кг, вес всей

системы — 244

кг. |

После

успешной

демонстрации

пулемета в

Швейцарии,

Италии и

Австрии

Хайрем

Максим

приезжает в

Россию.

Эксперты

русского

военного

ведомства

были

поражены,

увидев

оружие,

производящее

666 выстрелов в

минуту,

заказали

Максиму 12

пулеметое в

калибре

русского

ружья

Бердана 10.67 мм.

В мае 1889 года

пулеметы

доставили е

Санкт-Петербург.

Россииский

морской флот

тоже

заинтересовался

ими и

заказал два

образца для

проведения

испытании.

|

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНКОВОГО

ПУЛЕМЕТА

«МАКСИМ»

ОБРАЗЦА 1910г.

НА СТАНКЕ

СОКОЛОВА |

| Калибр,

мм |

7,62 |

|

Прицельная

дальность |

2700 |

|

Начальная

скорость

пули, м/с: |

|

| легкой |

865 |

| тяжелой

|

800 |

| Предельная

дальность

полета пули,

м |

5000 |

| Темп

стрельбы,

выстр./мин |

600 |

|

Практическая

скорострельность,

выстр./мин |

250 - 300 |

| Масса, кг:

|

|

| пулемета

(без воды) |

20,3 |

| станка

(со щитом) |

ок.40 |

| Емкость

системы

охлаждения, л

|

4 |

В течение

1897-1904 годов

русский

морской флот

заказал и

получил 291

пулемет

системы

Максима.

Компания

«Сыновья

Виккерс и

Максим»

начала

поставлять

пулемет

Максима на

вооружение

русской

армии в 1899

году. Ружье

Бердана к

тому

времени уже

было снято с

вооружения,

и пулеметы

Максима

были

приспособлены

к калибру

русской

трехлинейки

Мосина: 7,62 мм.

Пулемет

оказался на

редкость

эффективным

оружием. Во

время

русско-японской

войны в

битве под

Мукденом

русская

батарея,

вооруженная

шестнадцатью

пулеметами

Максима,

отбила

череду

шквальных

японских

атак.

Выпустив

десятки

тысяч пуль за

сравнительно

короткий

промежуток

времени,

пулеметы

тем не менее

остались в

отличном

техническом

состоянии.

Подступы же к

позициям

русских

пулеметчиков

были

усыпаны

мертвыми

телами,

которые, как

выяснилось

впоследствии,

составили

более

половины

солдат с

японской

стороны.

Первый

«Максим»,

сделанный в

России на

заводе

«Тульский

арсенал»,

назвали

моделью 1905

года.

Русский

инженер

Василий

Захаров в 1910

году

облегчил

пулемет

Максима. Его

модель

весила 20 кило

граммов, что

на

несколько

килограммов

легче модели

1905 года.

|

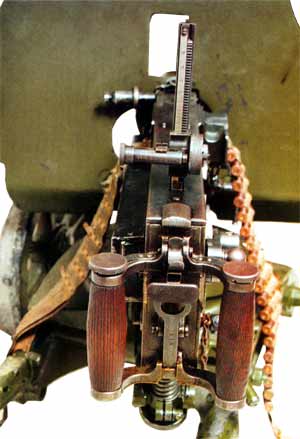

| Вид

со стороны

затыльника

|

Русские

изобретатели,

тульские

оружейники

П.П.Третьяков

и

И.А.Пастухов,

ознакомившись

с

производством

пулеметов в

Англии,

проведя на

Тульском

оружейном

заводе

обширные

конструк-торско-технологические

изыскания,

существенно

переработали

и во многом

улучшили

конструкцию

«Максима», а

конструктор

А.А.Соколов

создал к

нему

пехотный

колесный

станок.Модернизированный

туляками

пулемет был

в 1910 г. принят

на

вооружение

русской

армии под

официальным

наименованием

«7,62-мм

станковый

пулемет

образца 1910г.».

|

|

Короб с

открытой

крышкой и

снятым

приемником

ленты |

Опыт

Первой

мировой

войны

показал, что

отечественный

станковый

пулемет не

уступал

лучшим

иностранным

образцам

того

времени.

Благодаря

хорошей

устойчивости

при стрельбе,

большой

емкости

питающей

патронной

ленты и

эффективной

водяной

системе

охлаждения

ствола он

обладал

высокой

точностью

стрельбы и

способностью

долго вести

непрерывный

огонь, что

создало ему

большую

популярность

и в русской, и

в Красной

Армии.

|

| Приемник

матерчатой

ленты |

|

| Приемник

металлической

ленты |

|

| Рукоятка

|

|

| Надульник

ствола |

Станковый

пулемет 1910г.

не раз

подвергался

улучшениям,

которые

существенно

повысили

его

эксплуатационные

показатели

и несколько

снизили

производственные

затраты при

его

изготовлении,

особенно в

части

замены

применявшйся

первоначально

дефицитной

бронзы на

стальное

литье и

горячую

штамповку.

|

Заливная

горловина

кожуха

охлаждения

ствола

(узкая)Слева.

Заливная

горловина

(широкая)

Справа. |

|

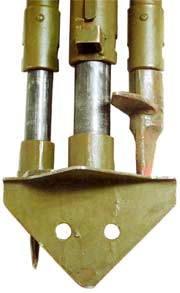

Механизм

тонкой

вертикальной

наводки

станка

Соколова.

(Слева.)

Сошник

станка

Соколова.

(Справа) |

|

| Пулемет

«Максим» на

универсальном

станке

Владимирова

образца 1931 г. |

|

| Механизм

вертикальной

наводки

пулемета на

универсальном

станке |

|

| Основание

универсального

станка

образца 1931 г. с

механизмом

горизонтальной

наводки |

|

| Локтевой

упор

универсального

станка |

|

| Окно для

оптического

прицела в

щитке

пулемета на

универсальном

станке |

|

| Сошник

универсального

станка |

При

последней

модернизации

пулемета в 1941

г. на него был

установлен

упрощенный

прицел ,

стальной

приемник

заменен

силуминовым,

изготовляемым

литьем под

давлением ;

кроме того, в

кожухе

системы

охлаждения

была

сделана

широкая

горловина

(заимствованная

у финского

пулемета

образца 1932 г.),

позволявшая

зимой

заполнять

кожух

снегом или

льдом.

| Устройство

пулемета

системы

Максима |

|

| 1 —

предохранитель,

2 — прицел, 3 —

замок, 4 —

пробка

наливного

отверстия, 5 —

кожух, 6

—пароотводное

устройство, 7

— мушка, 8 —

надульник, 9-

трубка

вывода

гильз, 10- ствол,

11-вода, 12-пробка

выливного

отверстия, 13 -

колпачок,

пароотводная

кишка,

15-возвратная

пружина,

16-спусковой

рычаг,

17-рукоятка,

18-приемник. |

С 1905 по 1918

годы в

России было

выпущено 37 345

пулеметов

системы

Максима.

Журнал

«Оружие» 5.99

|